悲剧的背后,男子持械行凶后自残的心理剖析与社会警示

在一个宁静的午后,一起突发事件震惊了社会——一名男子持械行凶后,竟然选择了自残,这起事件不仅引发了公众的关注与讨论,也给我们的社会带来了深刻的反思,本文试图探究这起事件背后的心理动机,并思考如何防范类似悲剧的再次发生。

事发当天,男子携带器械突然出现在公共场所,其行凶行为毫无预兆,给无辜的群众带来了极大的恐慌与危险,这样的行为模式显示出男子极度的冲动性和对社会规则的漠视,或许背后隐藏着深重的心理困境,在行凶之后,他选择了自残,这一举动表明他的内心充满了绝望与挣扎。

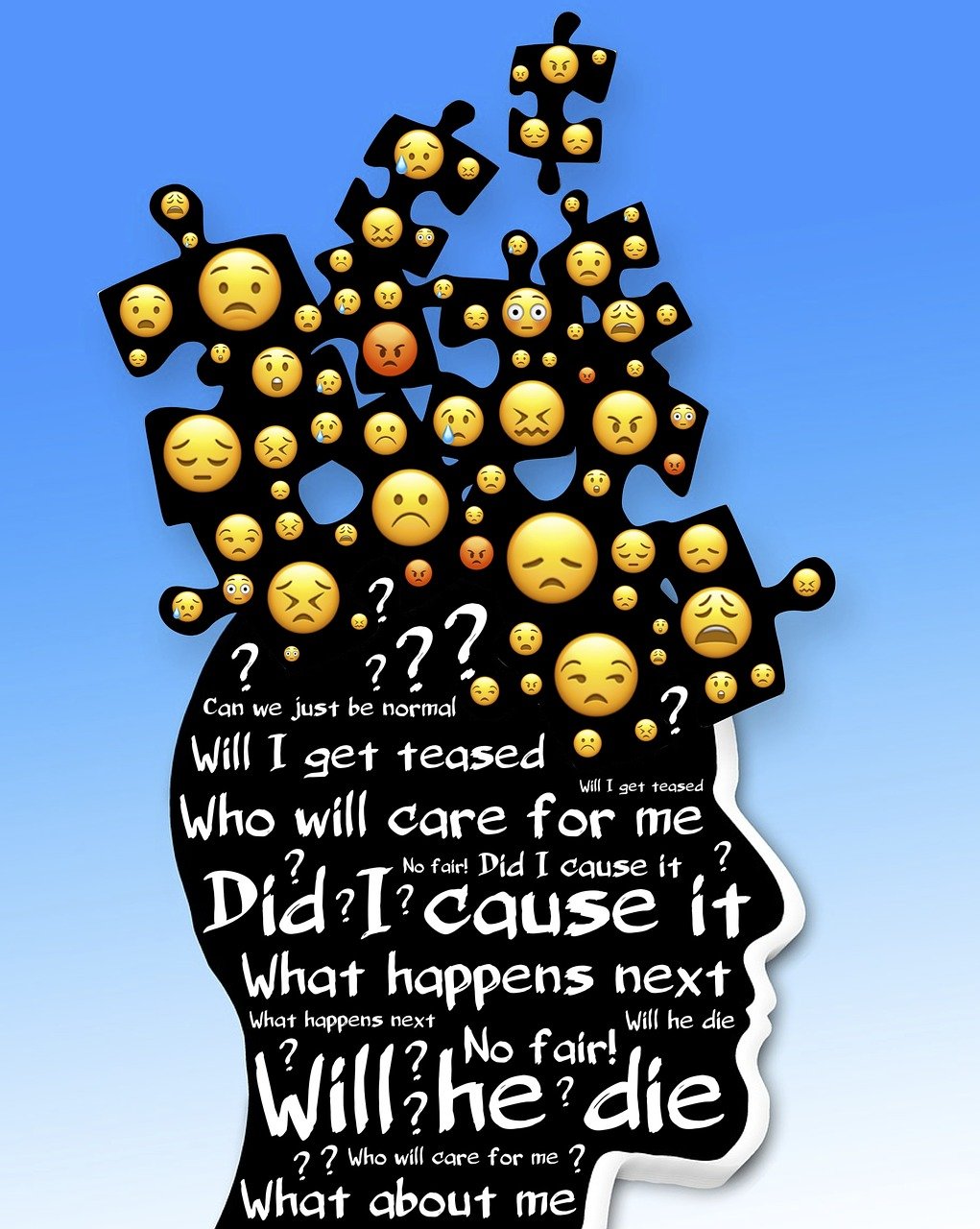

对于男子持械行凶的行为,我们必须认识到,任何攻击性行为都是对他人或自我心理的极端反应,或许在日常生活中,这名男子遭受了巨大的压力,无法排解内心的苦闷,最终导致了这一悲剧的发生,社会应当关注个体的心理健康,尤其是在压力日益增大的今天,如何疏导人们的心理压力,避免极端行为的出现,成为我们亟待解决的问题。

自残行为则反映出男子在行凶后的悔恨与自我惩罚,这种自我伤害的行为,往往是在情绪失控后的极端反应,同时也是一种对自己行为的极端否定,从心理学角度来看,自残是一种试图缓解内心痛苦的方式,但这种方式并不能真正解决问题,反而可能给个体带来更大的伤害。

这起事件给我们社会带来了沉重的警示,我们应当加强对潜在危险人群的关注与疏导,及时发现并干预他们的心理问题,加强心理健康教育,提高公众对心理健康的认识,让更多的人学会合理释放压力、调整心态,对于持械等危险行为,法律应当予以严厉打击,同时注重从源头上解决问题,为公众创造一个安全、和谐的社会环境。

针对这起事件,我们还需要反思社会对于心理健康问题的态度,在很多情况下,人们对心理健康的认识仍然不足,导致在面临心理问题时,个体难以得到及时、有效的帮助,我们需要构建一个更加包容、理解的社会环境,鼓励人们正视心理问题,勇于寻求帮助。

家庭、学校、社区等各个层面都应承担起关注个体心理健康的责任,家庭成员应加强与子女的沟通,了解他们的心理需求;学校应开展心理健康教育课程,引导学生树立正确的价值观;社区应建立心理健康服务站点,为居民提供便捷的心理咨询服务。

这起男子持械行凶后自残的事件给我们敲响了警钟,我们必须正视个体心理健康问题,加强心理健康教育,构建一个和谐、包容的社会环境,防止类似悲剧的再次发生,让我们共同努力,为每一个生命带来更多的温暖与关爱,让每一个人都能在阳光下健康、快乐地生活。

本文 同格科技网 原创,转载保留链接!网址:http://www.tonggekeji.com/post/19774.html

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。